Before my viva last Thursday, I was actually extremely nervous; but still I was able to sleep peacefully for the few nights prior to that. And fortunately, my anxiety was all gone once the entered the room for viva. The examiners were fair and friendly. The whole process was like an intelligent discussion among people who know the field and interested in the project, rather than 'grilling'. I can never forget the moment when my external examiner. Dr Chris Deacy, said, 'You've passed, and you pass with flying colours. So, congratulations!'

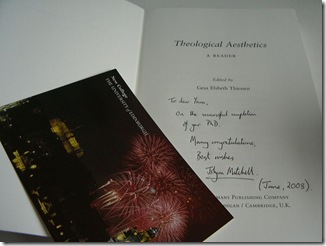

After the viva, they invited me to join them for lunch, during which time we started talking about the publication of my thesis and they pointed me to some possible directions to consider.

......................................................

前奏

口試之前的幾天其實緊張得不得了。

皆因老師一句 「一定要有一份跟對方完全一樣的版本拿在手上」,我打破了奉行多時的無紙張政策,星期一下午到大學的印務中心把論文印出來。唉,又砍了很多樹了。

看印刷本和看電子檔案畢竟是不同的經驗,我愈看愈覺得陌生 ... 噢我真的有這樣說哦?而且本能地一面讀一面做標籤、筆記,愈讀愈覺得那件東西實在很massive,總之讀得很慢。

試前那天黃昏,把論文帶到將要舉行口試的Porteous Room,繼續讀,給自己熟習環境。

到那個晚上,我其實都未曾完成一次細讀,不緊張就假,可是仍然很安然的一早就睡了,因為實在累。

結果,我是口試那個早上九點才看完整份論文的。那刻,雖然緊張,卻感到胸有成竹。

胸有成竹不是說我認為自己一定通過,而是知道怎樣回答各方面的問題了。連我估計可能是最棘手的問題,我也在筆記上寫著,也就是準備這樣回答:對這個問題,我尚未有答案,所以論文裡只能指出這些初步的提議。

只是,有一條很可能會出現的問題,我一直都想不到可以怎樣 —— 我的論文的主要弱點是甚麼呢?也許怪我這方面自省能力低,我真的想不出有甚麼基本的弱點,而且那幾天愈讀就愈讚嘆自己寫得好,哈哈。(而且預演的時候老師說過,這類問題要格外小心,不要過了頭,猛數自己不是。)

回校應試的時候,在巴士上終於想通了怎樣回答 —— 這論文最大的弱點,如果有的話,也許是作者的野心太大,超過了一個讀幾年的博士學位所能盛載。

正場

早上十點正,負責主持的校內主考到學院大堂,跟我親切握手問好,把我和只能旁聽的麥佐人老師領到口試房間,早在房內等候的校外主考也向我們親切問好。

我呢,進入房間之前還是挺緊張的,一進去就不再緊張了。

我的校外主考是Dr Chris Deacy。依據我的評價,他在「神學與電影」的研究、寫作、出版,是全世界近年最活躍的五位學者之一。【其餘幾位包括現於Nottingham任教的循道公會神學家Clive Marsh;Fuller Seminary教授Robert Johnston;我老師;還有一位我暫時未知道是誰。】

校內主考Dr Hannah Holtshneider,在我校任教現代猶太教,擅長以影像作學術研究的材料,而且是位專研文化記憶和集體回憶的專家。

Hannah發問了那題標準的開場題目 「為甚麼要做這個博士研究」之後,就由Chris連番發問。他準備了一份相當可觀的筆記兼問題,逐題發問。他的問題非常細致,而且題題到位,全部有根有據 (你在第幾頁第幾行和第幾頁第幾行這樣說 ... 你在第幾章的第幾個和第幾個註腳兩次提及某某的終末論 ...),並非無的放矢天馬行空上空盤旋的大圍問題,當中Hannah也問了好幾個相關的和其他問題,處處顯示他們看論文看得非常仔細,對內容細節的掌握不下於作者本人。

幸好論文作者毫不遜色,對內容大處小節和背後涉及的理念和參考資料也如數床下底家珍,而且徐疾有致不亢不卑表情動作適當時候搞個輕鬆笑話,兩位主考面容看來似乎頗為滿意。

那個我認為最棘手的問題,也果然出現了,而我真的說:我暫時沒有答案,只是覺得,相對於其他相關的選擇,這大概是最適合繼續探索的路向。他們也接受我的答案。

然而最重要的是,他們的問題和發問姿態都十分公平公正而且友善,沒有刻意刁難,或者傳說中那種 「煮死人」(grilling)的情況,只是要求我澄清某些論點,引申一些概念。整個口試過程,有如幾個熟悉某個範疇的人進行一場高水平的學術討論。如此口試,實在難得。

這樣問答問答問答了大約一個小時,我和老師被請退席讓主考商議。離開房間,離開房間外的走廊,老師就說,well done,你比我預期中表現更好;之後帶我到一間我不應該進入的房間沖茶,一面作賽後分析。他說,他們也對你很客氣,那個關於某某終末論的問題 (即是我心目中的棘手問題),其實他們是可以咬著不放的,但是沒有。

大約十多分鐘之後,我們被召回口試房間。Chris跟著說的幾句話,過去幾天一直在我腦際重播,每次重播,坦白說,我都有點飄然。他說:你通過了,而且是勁過,恭喜你!(You've passed, and you pass with flying colours. So, congratulations!)

跟著他們用了十多分鐘向我講解詳細結果,簡單地講述他們對論文和我口試表現的評價。Chris說,我問了你二十二條問題,你全部都可以清楚準確引述論文內容來回答,反映你寫的時候已經思考得很仔細,而且整份論文的論點推進和鋪排得很嚴密。

完成一切離開房間的時候,大約是十一點半。不過其實最令我覺得虛幻的,是眾人收拾準備離開的時候,Chris突然說:我們一點鐘要吃午餐的,要不要一起吃?我登時:吓?他再說,我們等會吃飯,你來不來?我說,哦,好哇。

餘慶

就這樣,午餐時間給他們帶了到一家在學院附近但是我從來不知道存在的餐廳,連名字都沒有看清楚。我點了一道從來未曾吃過的西式炒魷魚,口感甚佳,又應各位主考和老師要求,要了紅酒乙杯。

席上,除了聽了不少不列顛聯合王國學術工作血淚秘辛和叫人莞爾的笑話之外,也積極談論剛才考核通過的那份論文應該怎樣部署出版,最後建議我向兩家出版社投石。

直至三點,因為麥佐人老師要開會,大家才帶著依依不捨的心情埋單。結果我的帳單是老師付的,無啦啦變了謝生宴,呵呵呵。

我通過口試的消息在學院老師之間也傳得快。話說口試完畢不久,還沒出外午餐,碰到非西方基督教研究中心主管Jack Thompson,他就已經向我道賀;午餐後回到學院,一進門碰到神學與公共事務中心主管Cecilia Clegg,她又說恭喜我,哈。事後回想,我這幾年在研究過程裡雖然沒有跟他們二人交過手,但論文所牽涉的範疇都跟他們那範有關;他們巧合地成為最先向我道賀的老師,也巧合得恰當。

那夜,還沒適應自己已經完成博士學位的事實 (其實到此刻都未適應),不知道如何安放自己,感謝Emily請我喝酒,也感謝Ben給我請喝酒。

題外:剛剛發現原來上一篇 「成了」,是敝網誌第400篇文章。四百,也是個完滿的數字啊,哈哈。